Day 4:耶鲁大学美术馆-路易斯康

抄绘第四天,有了一些新想法,打算每日分享能形成连贯性,整体抄绘思路是由远至近,由大师到事务所,由欧洲到亚洲,每位大师分享3-5个作品。从现在开始很长一段时间会更注重建筑思潮,之后可能会分为若干专题进行专项研究,如博物馆、学校等,期间会穿插一些个人设计作品分享,以及一些书籍的读后感。

如此一来,专栏作品就比较丰满了,既有个人思想感悟(随想、读后感),又有个人作品分享(摄影、设计),还有心笔交替、以笔促思的每日成长记录。

最近几天都会是路易斯康的作品分享。

昨天说到,康是用砖的大师,今天谈的耶鲁大学美术馆也是一栋用砖的建筑,建筑建于1951年,为同期建设的三栋美术馆之一,康设计的是最早建设的一栋。

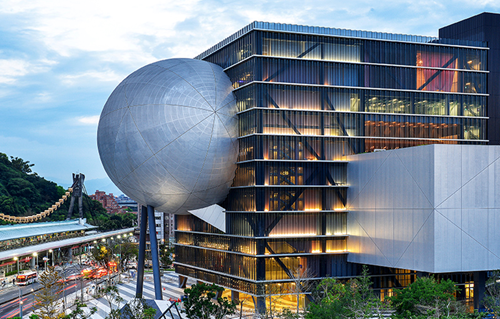

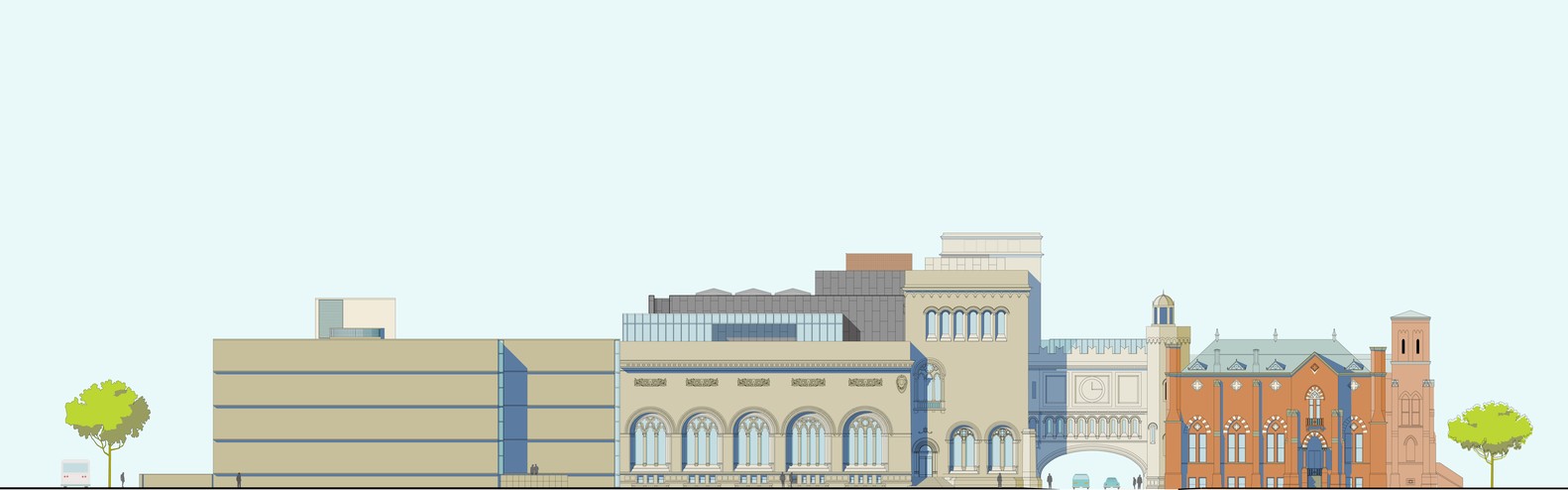

康的设计,总是避不开“纪念性”一词,他认为现代建筑“形式服从功能”“居住的机器”的理念缺少了古代建筑拥有的纪念性精神品质。康同样想将这栋建筑打造为像教堂一样的纪念性建筑,从空间给人的观感上,它与邻侧十九世纪建成的新哥特式美术馆一脉相承。但耶鲁大学美术馆的纪念性并不体现在外立面上,而是在建筑内部。

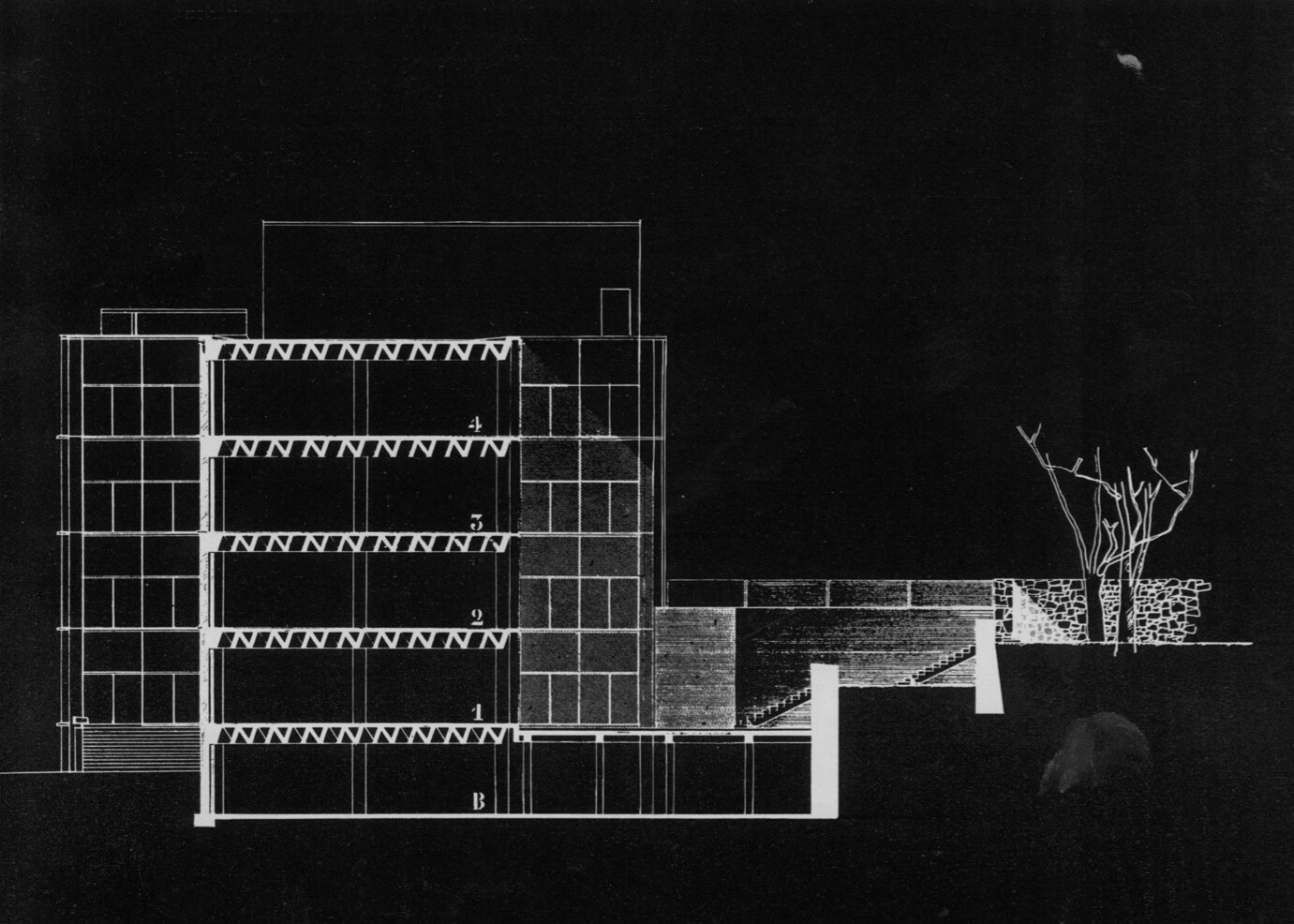

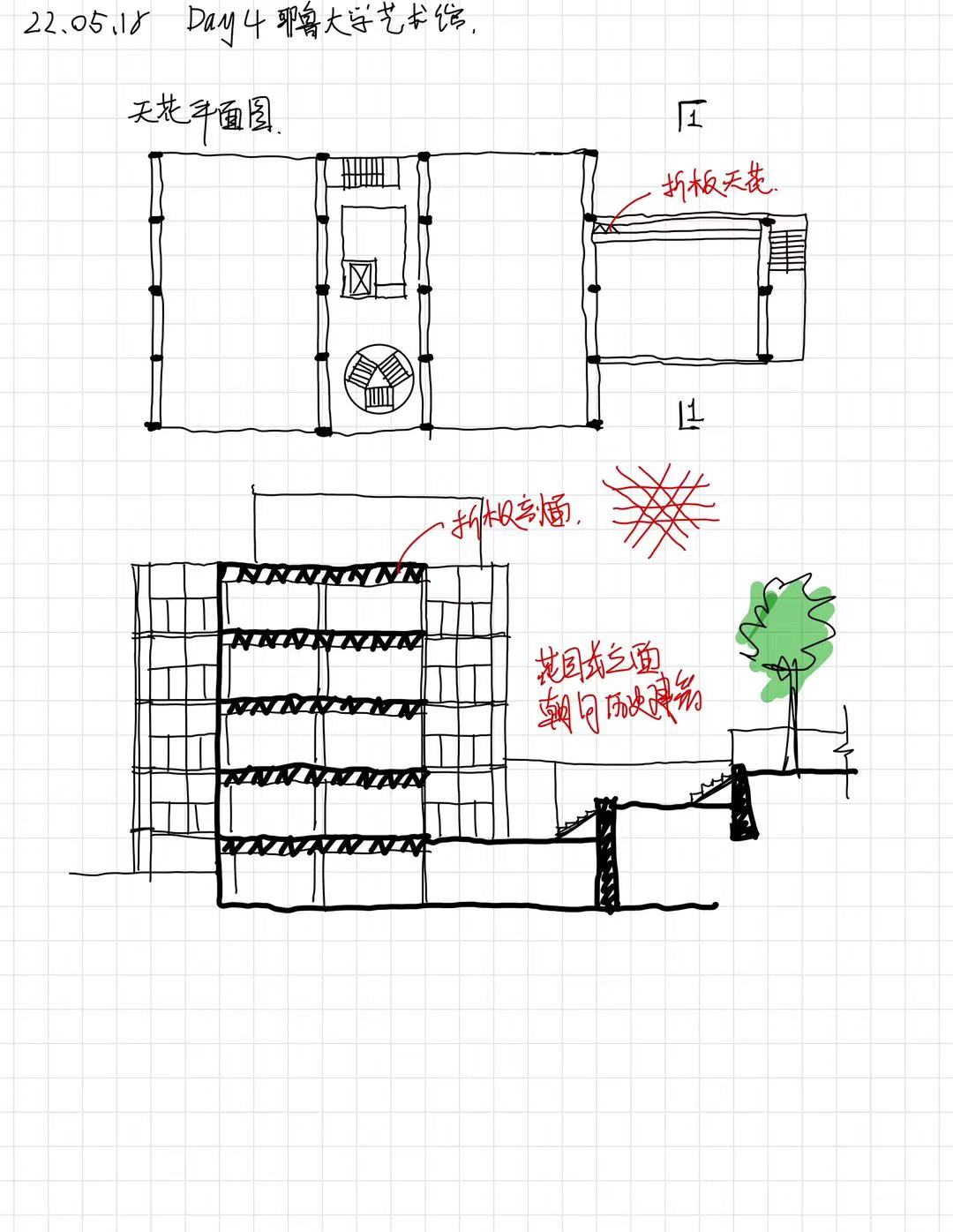

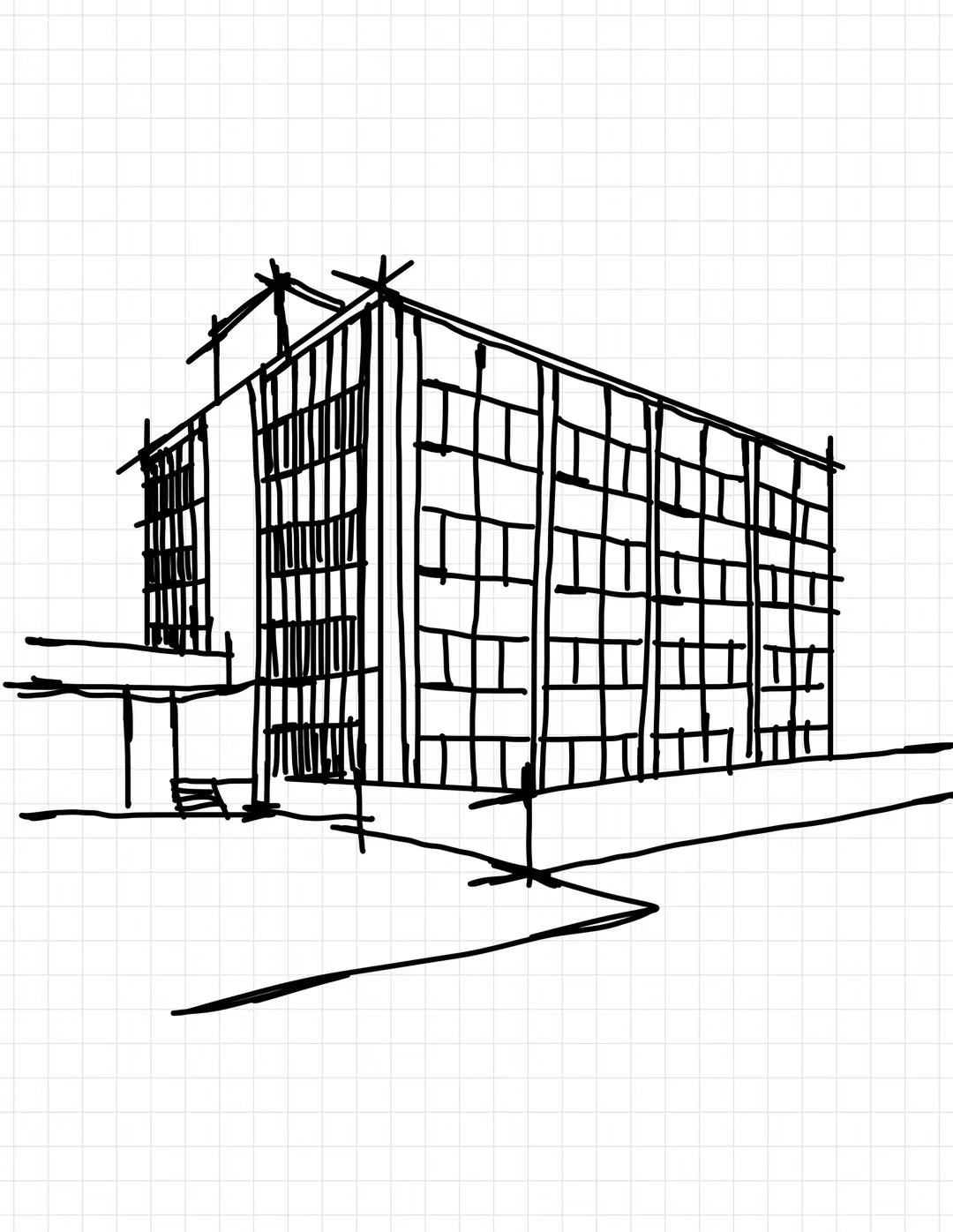

建筑共五层,南侧立面为砖墙,横向的清水混凝土腰线均质排布,康喜欢清水混凝土、砖墙的质朴感觉。砖墙避免博物馆南向阳光,同时也与东侧历史建筑相协调,体现了康对历史的尊重。入口延续了“藏”得做法,隐匿在矮墙后面。其余三个立面为现代主义建筑常用的金属、玻璃立面处理,建筑外形质朴存粹。

真正精彩的是在建筑内部,康是个“EPC建筑师”,他习惯于工程师、承包商合作,开创了许多种结构新形势,服务于设计。这与苹果的设计理念相似,设计的优先级非常高,为了某个设计实现,需要更为复杂的内部结构(零件)满足于它,作品优雅、简洁的背后是复杂的内部。

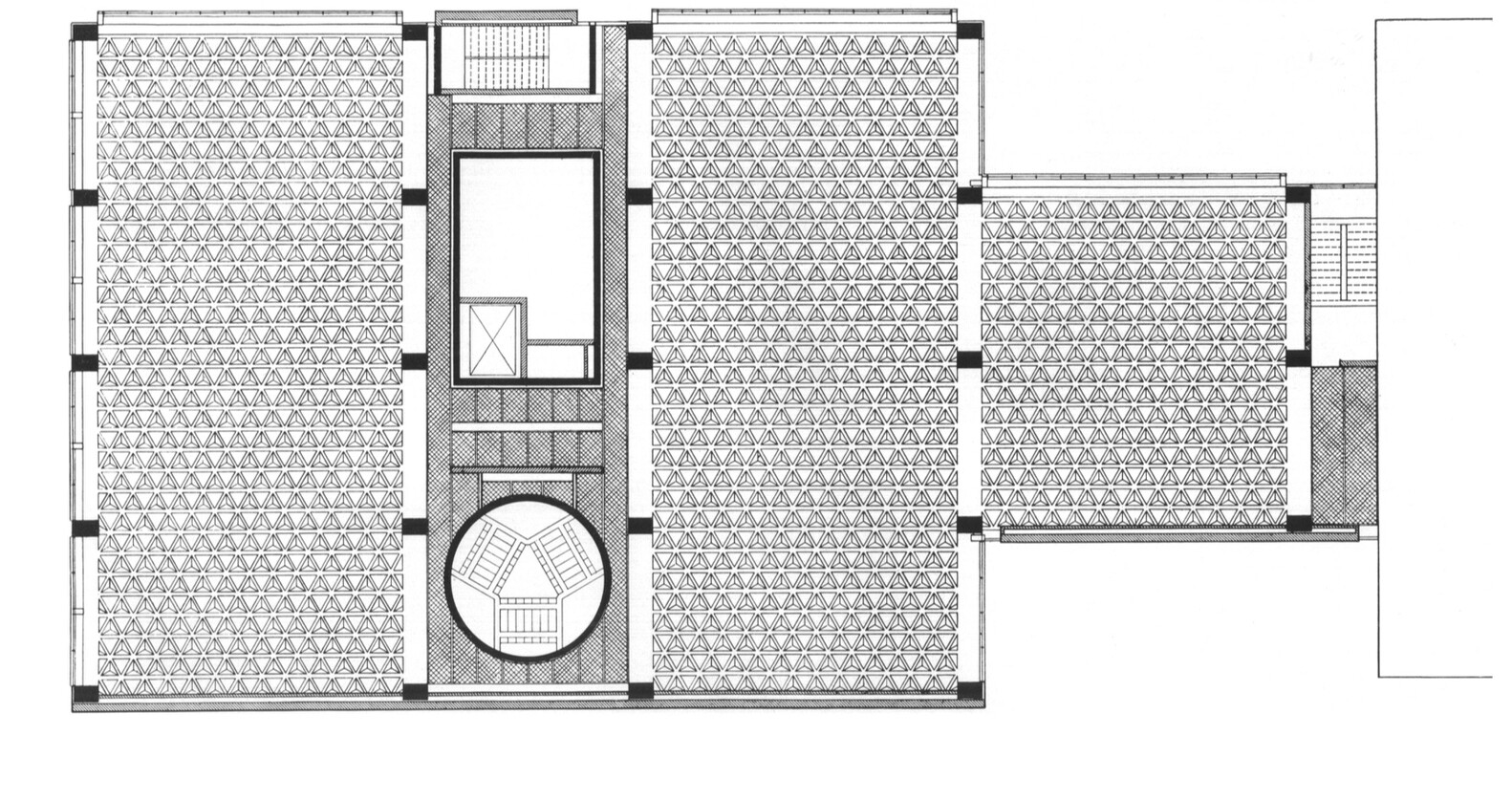

在本案中,交通(辅助)空间置于中间,两侧为无柱的展览空间。康喜欢交通空间集中,将空间分为主次,但他认为“次”也同样重要,可以在多个作品中看到多种形状的楼梯形式,显然是用心推敲过的。这一次,康将楼梯塞进了一个圆柱形筒体内部,筒体顶部是等边三角形混凝土顶盖,光线从三角形周边渗入。楼梯也处理成了三角型。精彩的服务空间使其平面中置的做法有了充分理由。

楼梯虽然精彩,但它并不是主要空间,主要的展览空间同样精彩。在这里,康创造了一种折板空间结构,保证了大跨度的无柱空间。更精妙的是,结构的空腔内部设有管线,保证了天花的一体性与展览空间层高,光线透过折板相交的三角形空间射出。这种结构优雅、实用,与美术馆的立面一脉相承。

建筑是结构与材料的艺术,细数历史上的杰出建筑师,多数专长与这两面。建筑师不应当将结构与建筑割裂开来看待,走向两个极端。一面是建筑不关心结构,图纸画完不管不顾扔给结构深化;另一面是建筑唯结构是从,限制了自己的艺术创作可能性。