Day 9:吉巴欧文化中心-伦佐·皮亚诺

这几天在繁忙的工作中有些萎靡,提不起斗志,眼里全是做不完的项目,而学到的却很少,找不到工作的意义,让人十分疲惫。想想还是要重拾抄绘这件事,抄绘也是一件让人短期看不到进步的事,但看着从Day 1到Day 9天数的增长,至少可以让人记起自己至少还是在坚持做一件事的,降低工作给我的挫败感。计划不是一成不变的,需要做到根据当时的状态和心境做出调整,回忆前几篇文章的写作过程,发现自己在收集资料以及撰写文章的过程中耗费了大量的时间,一篇2000字的文章写作需要耗费2-3小时。天天加班的我显然没有这么多时间做这些事情,想想一开始作这个计划我的目的是什么——让自己在写作输出、方案创作、归纳总结等能力上获得成长,若是没有时间,我们为什么不寻求一些改变?

抄绘任务最低限度就是抄绘,在时间不充裕、自身效率较低的前提下,仅仅完成这一项又何尝不可,配上200字左右的精简介绍,节约了70%时间,也能达到至少60%效果,日积月累下来也是一笔不小的收获。若是时间充足,再花时间去了解建筑背景、建筑师创作过程、建造细节等那些拓展阅读、让文章更丰满的资料,帮助自己获得全面的认知。

所以,坚持很重要,但更要结合实际找一种让自己更为舒服的方式。

提到高技派大师,人们首先想到的是挑战极限的复杂结构以及充满未来感的建筑形式。但马克思告诉我们新事物的发展是建立在旧事物的基础上的,高技派建筑流派的产生同样需要根植于建筑文化。以Day 8蓬皮社艺术中心为例,它的结构工程师莱斯对中世纪手工艺匠人营造的哥特式建筑充满感情,生在工业化非常成熟时代的他怀念过去建筑营造过程中工匠注入难以规模复制的手工艺灵魂的做法,将自己特有的情感固化在建筑中,批量生产的预制化装配式构件大大提高了生产效率,却抹杀了这种情感。因此莱斯在蓬皮社艺术中心的工程中创造了特殊的格贝尔悬臂梁结构形式,在满足力学要求的前提下,将感性融入到建筑结构中。

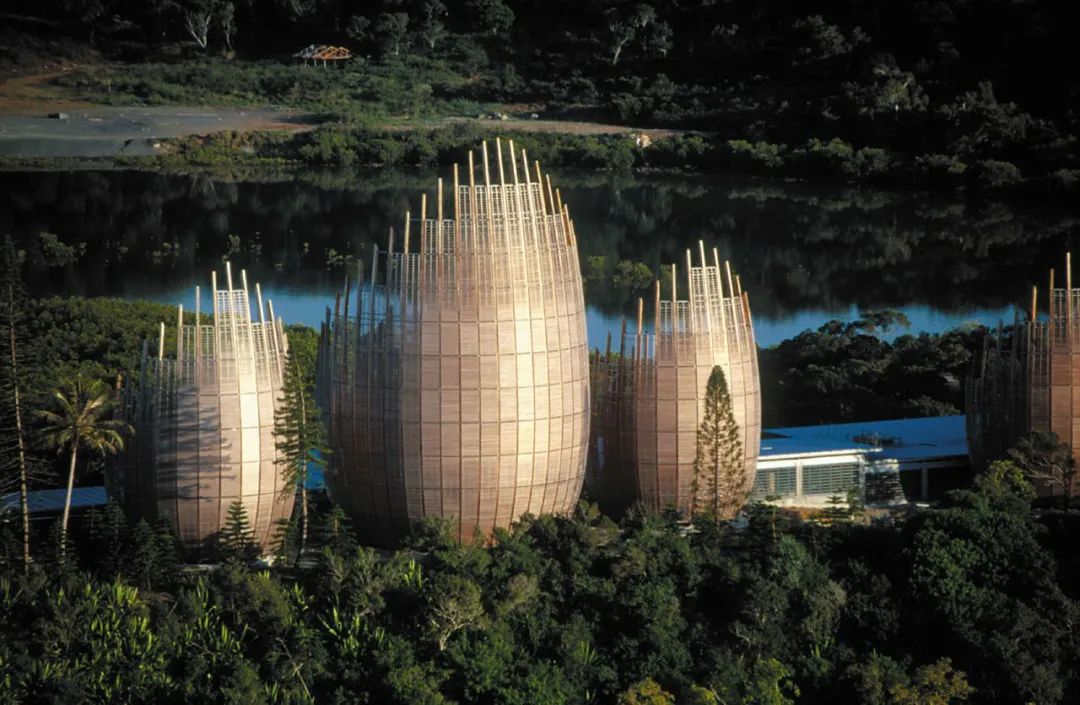

皮亚诺曾说:“建筑师从过去到现在都像是鲁滨逊,我们必须到一个地方,理解气候、氛围、场地精神,掌握好项目的气场才能够抡起袖子把那木头砍下,建构出漂亮实用的房子。”这种精神在他的吉巴欧文化中心得到充分体现。

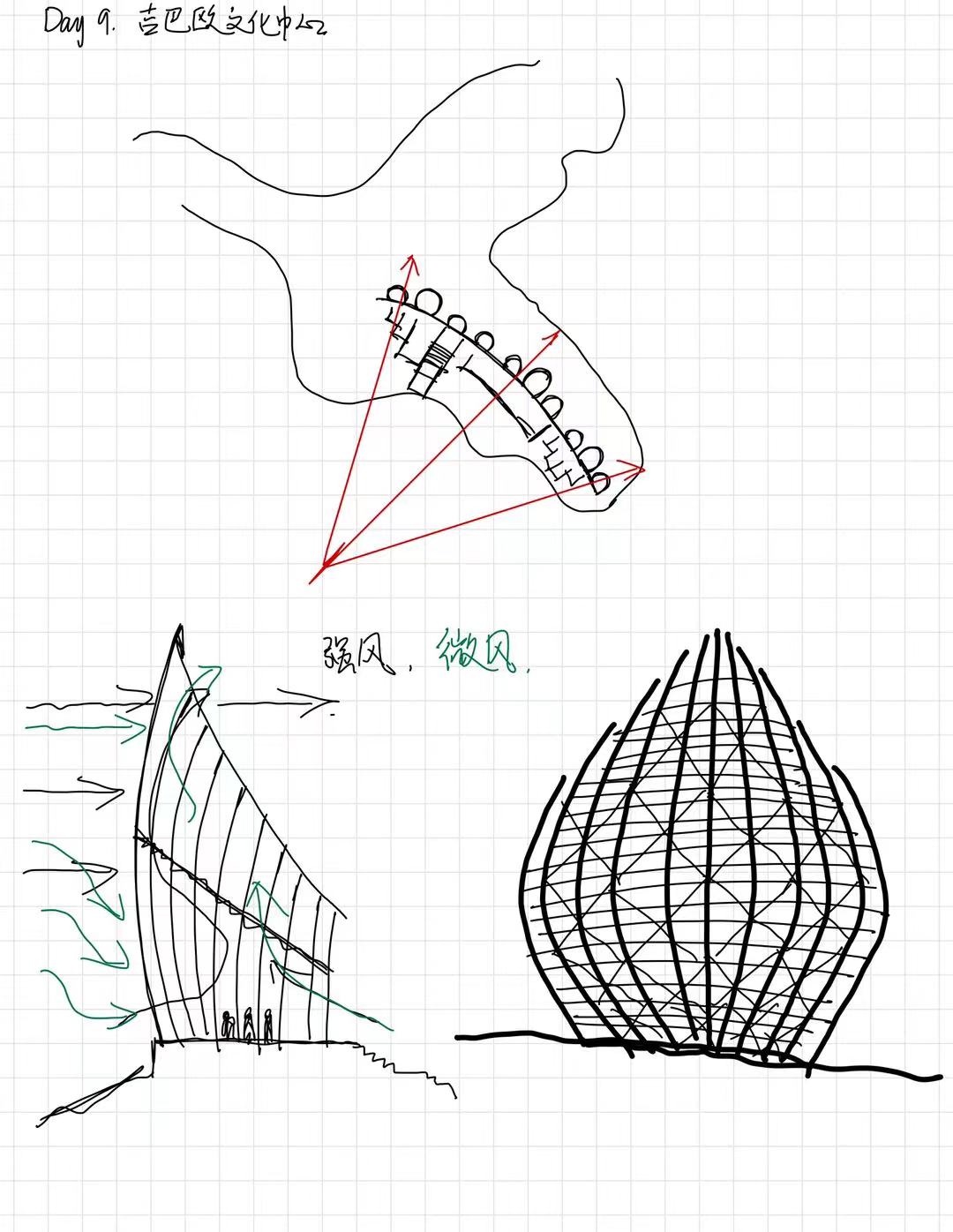

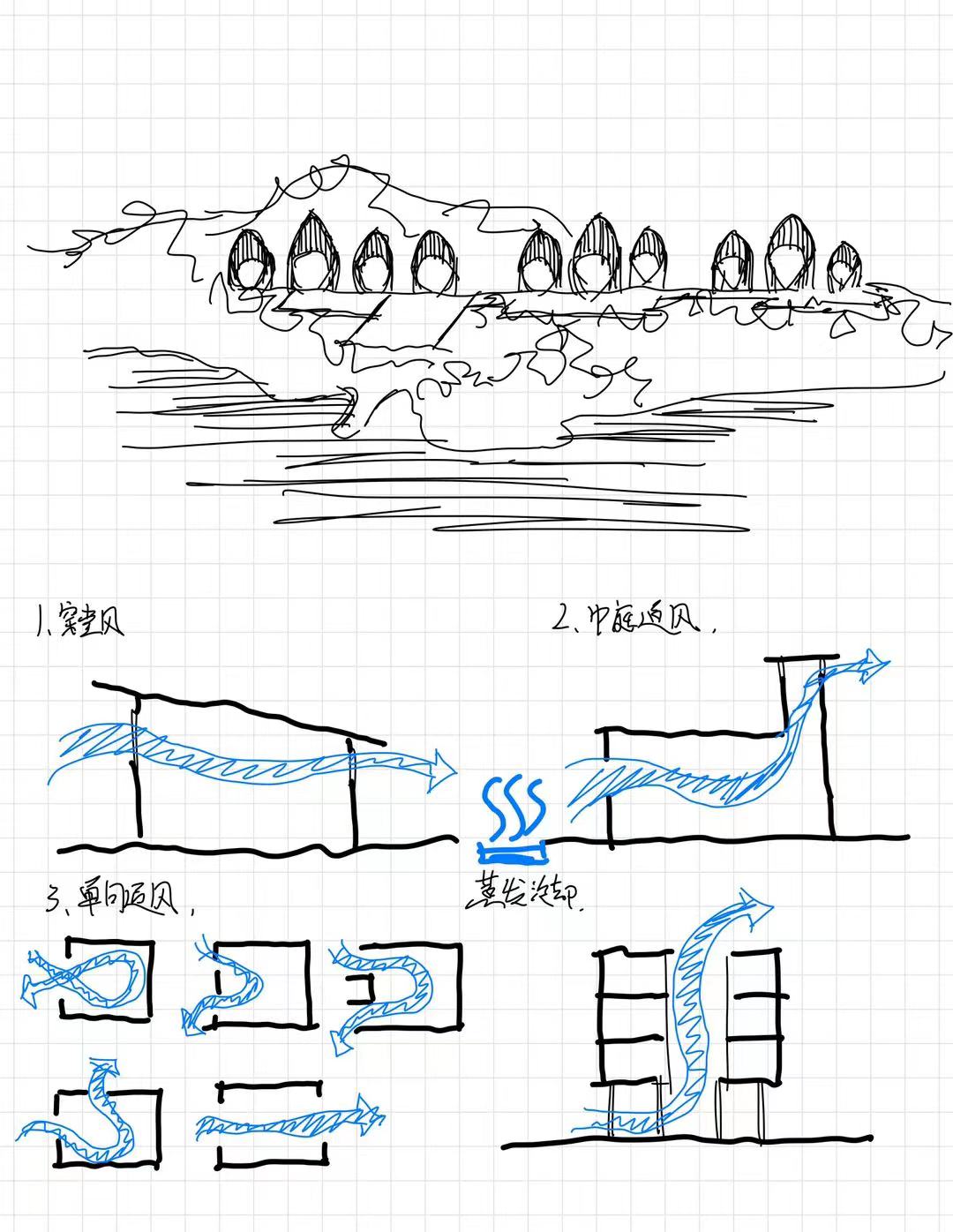

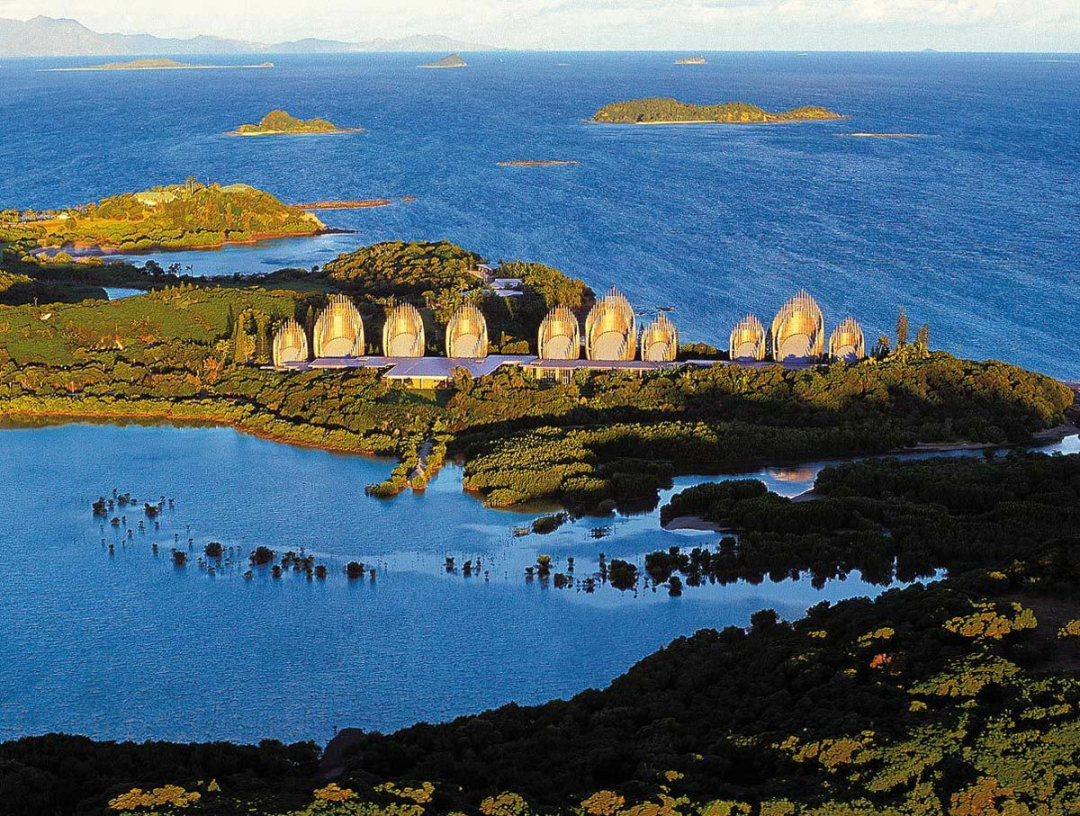

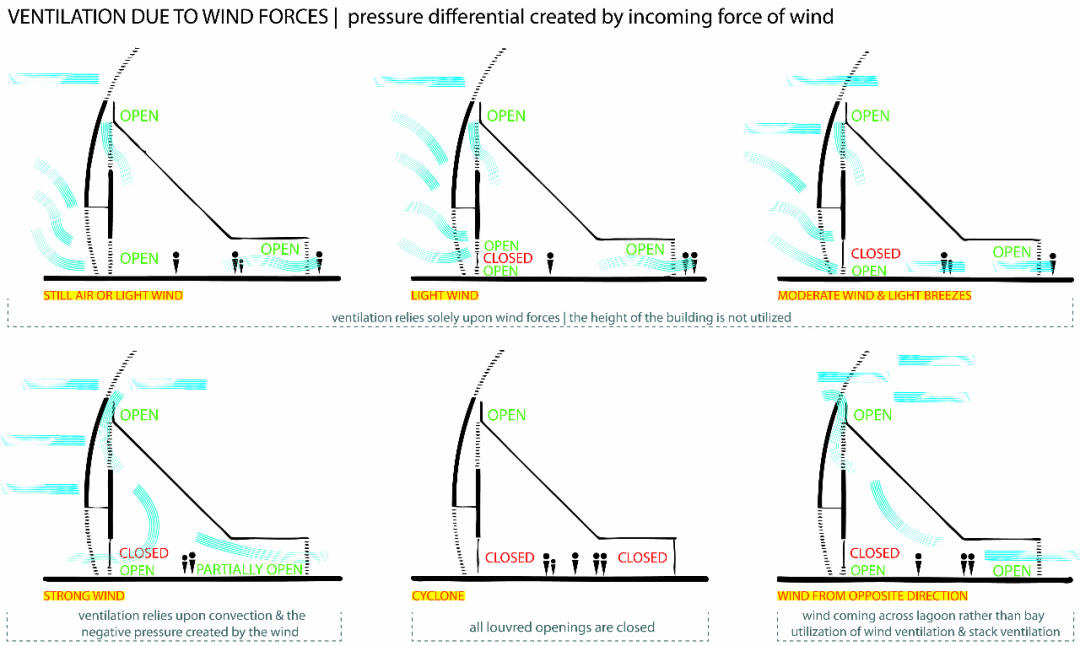

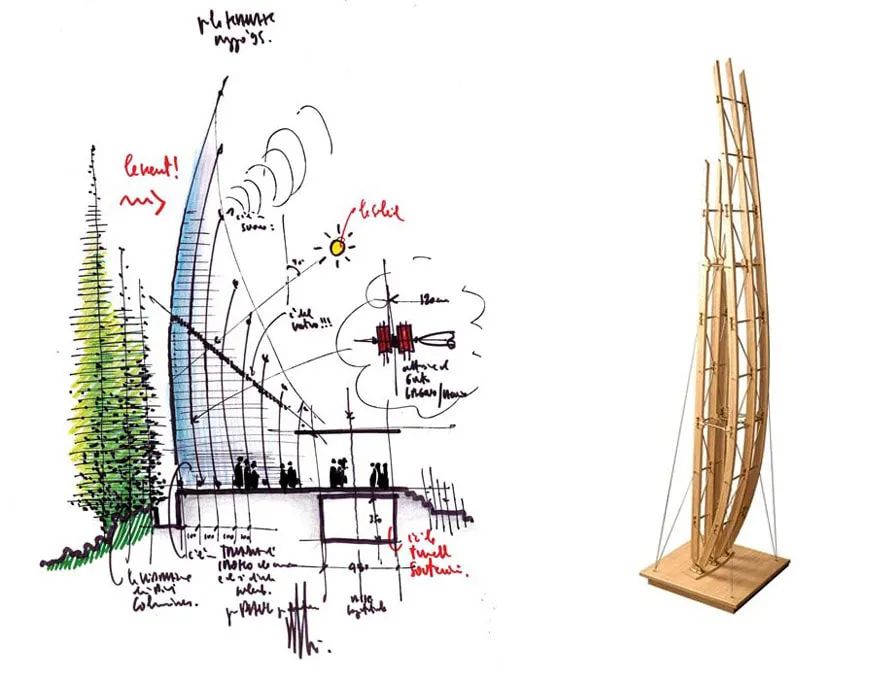

吉巴欧文化中心法国领地新喀里多尼亚,这是一个位于南太平洋上的小岛,热带季风季候,高温多雨。锥形的木制棚屋是当地特有的建筑形式,它有效地适应当地气候,既阻挡风雨又隔绝炎热空气。皮亚诺从中汲取灵感,利用当地的建筑材料,设计了十个背面朝向风的锥形巨大网架,在海岛上一字排开。这些网架表面可以灵活开合,随着外界风力由弱至强,建筑逐步关闭立面窗和门,以达到根据不同的气候条件为建筑内部创造不同室内风环境的目的。这种形式有效调节了室内的空气环境,让人们在抑或炎热、抑或多风的自然环境下休憩、布置展览。

可以看到,高技术的运用并不是皮亚诺创造这个建筑的重点,它的第一要务仍是服务于目标建筑形式与其要达到的功能,然后才是探索实现这种形式的更多可能。

当地的地域文化给予了皮亚诺灵感,地域建筑扎根当地有其正当理由,也许我们不应当只是机械的模仿地域建筑的形式符号语言,更应该深入思考它存在的深层次原因,并以此为线索指导建筑创作。正如几十年后皮亚诺所说:“热爱传统并不等于复制传统。这是非常重要的,因为那时注重的会是美的东西,我们也许会被那些令人叹为观止的遗产麻痹迷惑,但必须要谨慎。”

在吉巴欧文化中心被动式送风案例中,我又拓展阅读了几类通风模式,发现风一直被大部分建筑师忽视,但他对室内环境影响非常大,同时影响建筑形式,今后需有相关考虑。