杭州国家版本馆——文润阁

1

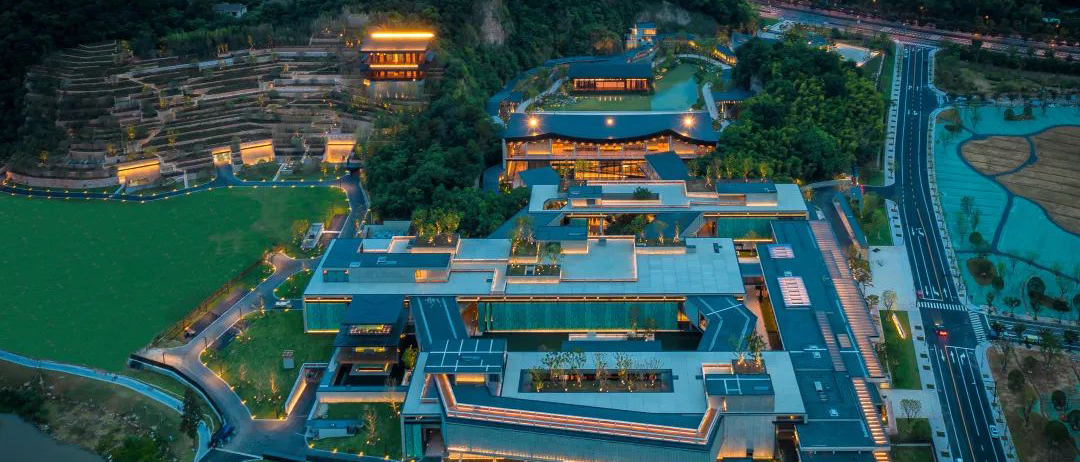

七月底国家版本馆落成的消息刷屏互联网,国家在北京、西安、杭州、广州四地建成了“文翰阁”“文济阁”“文润阁”“文沁阁”四座版本馆,分别由庄惟敏、张锦秋、王澍、何镜堂四位大师领衔设计。其中社会反响最大、个人最喜欢的是杭州版本馆——文润阁。

本周是文润阁开馆以来的第一个周末,正巧这个周末不加班,在凌晨捡漏抢到了票,坐地铁前往。得益于票放的少,进去以后并没有什么人,不至于过太吵闹,符合藏书阁的氛围。

文润阁的设计是由王澍设计,我们单位画的施工图。但它的落成是全浙江倾力协作的结果,除了工程行业和文化部门外,制瓷、舞台设计等其他行业也贡献了很大力量,最终将这座像璞玉一般的建筑呈现给世人。

2

相较其他版本馆,我为什么更喜欢文润阁?网上的资料对其他三个场馆的介绍很少,公开信息显示,其他三个展馆着力彰显“大国风貌”“汉唐风韵”“岭南新韵”三种文化精神,严格遵守中轴对称的场地布局,气势恢宏。相比之下体现“江南宋韵”的文润阁看起来像是他们中的另类,建筑因循场地地势、布局自由,与其他版本馆比较起来多了一些江南温婉的性格,作为江南人天生对这种建筑意象有种亲切感。

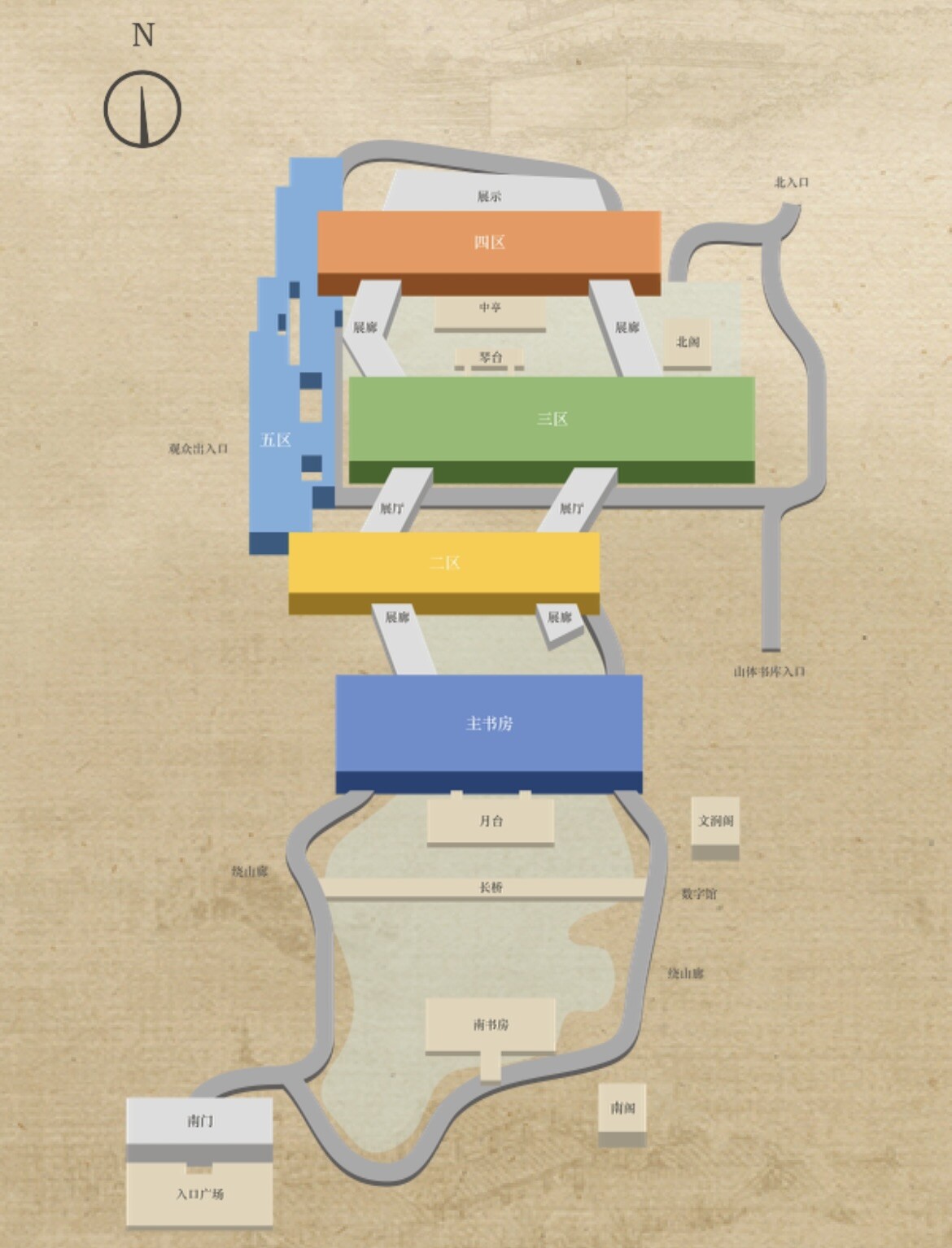

文润阁采用南园北馆布局,南部江南园林韵味的院落是展馆的序曲,北侧是三栋馆藏建筑,二层兼作展厅,目前仅南部园林以及北侧二层展厅对公众开放。

场地原位矿坑,矿石开采后留下支离破碎的山体,此地后开了一家玻璃厂。王澍并未平整场地,而是将这些断壁残垣保留下来,沿着崖壁布置一整圈连廊,廊道高低起伏、蜿蜒曲折,这是自然的而非人工才能形成,廊道很重要的一个功能是遮挡山崖上可能掉落的落石。“廊”是我国传统合院的重要组成部分,它是文润阁江南韵味的载体,也使游人安全得到保障。

廊包围着一个巨大湖面,湖面东西方向设有一座桥将湖面分为南北两部分,南岸是古籍阅览室,北岸是主书房,在分水桥上行走可以观察这两栋建筑的完整立面。园东侧的崖壁很高,崖顶点缀着一座小楼,从南入口进入园中,意境神似南宋画作“万壑松风图”。

古籍阅览室为木构建筑,结构形式乍看像穿斗式。但熟悉古建史的都知道,穿斗式建筑一般用材少,建筑体量小,难以满足大跨度建筑所需。王澍采用了比较讨巧的手法,支承的柱子十分粗壮,屋盖模拟浙闽边界特有的木拱廊桥结构形式支撑屋顶,为了做出屋顶柔美的曲线造型,对原结构进行了改良。很多人看到这栋建筑觉得它是一栋普通的仿古建筑,殊不知在设计和结构上它与传统建筑相比已是大相径庭。

主书房是南园的视觉中心,屋顶是单坡向屋顶,由西向东折了两折,形成三道弧线。屋顶结构为钢木构,即王澍所说的“小料大构”,相比传统建筑横平竖直的结构体系,这种结构十分散乱,像是将一把筷子随意摊在桌上,难以分析它的受力逻辑,但几个单元的重复使用使之具有规律,协调了单个单元的凌乱感。建筑立面由数十扇青瓷门构成,每扇高度超过10米,犹如玉器般温润遐迩。门扇内有机械装置,可电动旋转开启,这个青瓷门扇是文润阁妥妥的网红打卡地,现场有不少游客在门扇边合影。

北侧藏书馆由三个错动的长方形体块组成,二层用廊联系各个展厅,屋顶设有花园。连廊及建筑底部柱网布局自由,采用大量角度不一的斜柱支撑连廊及上部建筑,王澍设计的美院象山校区同样采用了这种手法。进入建筑内部,可以看到天花布置有又密又高的梁,猜测原因一是为了满足藏书巨大的楼板荷载,二是设计团队不希望吊管线遮挡天花纯粹的清水混凝土材料,于是设计了一种将展厅射灯、消防喷淋等管线和梁集中设置在一起的构造形式。

如王澍所说,文润阁是一道命题作文,但他将自己对宋韵建筑的理解运用进了现代建筑的营建中来,其中包括对宋韵建筑自然与建筑关系的理解——对映之美;宋韵建筑美学理念的理解——掩映之美;宋韵建筑法式营建的理解——工程造价控制。

在建筑形式语言的建筑设计上,文润阁并无太大突破,许多都是王澍在别的建筑上使用过的手法。但得益于这次是国家级的重大项目,建筑的完成度非常高,现场逛下来发现一些细节设计做的十分到位,体现在材料间接缝的处理、地板拼缝与柱子的衔接关系、转角处清水混凝土纹路的交接、门扇及其门锁的设计等等。可以说文润阁既体现出了江南文化意境、又展现了中国工匠的精神,这种精神在沽名逐利的今天已经不多见了。

3

文润阁建筑运用了许多种材料,其中多项材料达到了世界之最。

- 清水混凝土

清水混凝土材料已经很常见了,但做的好的清水混凝土并不多。伦佐皮亚诺设计的杭州天目里使用的清水混凝土曾是我见过施工工艺最佳的,其材料颜色的一体性、平整性都是上佳。

文润阁的清水混凝土更上一层楼。首先,从使用规模上,近10万方的建筑超过一半墙面、柱子使用了清水混凝土材料;其次,文润阁使用的清水混凝土种类繁多,目测超过四种,其中使用面积最大、工艺最复杂的是木纹和竹纹。

木纹采用美国橡木支模浇注而成,这种表面木材平直,纹理感强且少支节,浇注出来的清水混凝土带有淡淡的细微纹路,肉眼只能看到木板间的分缝,只有用手摸才能感受到那种自然的凹凸。

竹纹清水混凝土墙面采用预制板材干挂而成,竹子表面光滑,它的触感来自圆形的截面以及错落的竹节,当我知道这是干挂而成的墙面后表情是震惊的,因为板材的接缝处处理的非常好,每一根“竹子”都能从墙角生长到墙顶,用浑然天成来形容它并不过分。

- 生土

除了清水混凝土外,文润阁的墙面使用最多的便是生土。生土建筑已经见过很多了,这种材料是很多人对农村老家的回忆。区别于传统夯土建筑,文润阁采用的生土材料并没有使用红糖等粘结剂,完全采用水、沙子、泥土铸造而成。生土墙高达15米,为国内之最,宽600mm,为了防止开裂,每隔900mm宽度设一道钢板。同时为了达到结构稳固,生土墙内部设有结构柱,可以说文润阁的生土在材料及结构上都做了不少创新。

生土立面实际藏有彩蛋,王澍希望用两种颜色不同的生土材料,在墙面上刻画出宋画中山水的意向,犹如《千里江山图》。但在实际施工过程中发现,靠工人兄弟随机刻画的墙面单调凌乱,破坏了立面的完整性。现场仅几堵早先完工的墙完整采用了这种做法,主要集中在外立面,由于是从下往上逐层加工,主书房等建筑物的底层墙面已经加工完毕,无法拆除,只能将错就错在留下一层绵延的山体。

- 陶瓷

陶瓷是文润阁最特殊的地方,陶瓷在建筑中运用并不少见,高等级传统建筑使用的琉璃瓦就是一种陶,但它还不能称作陶瓷。文润阁选用龙泉青瓷作为立面材料,这种瓷称为梅子青,共邀请了三位非遗大师烧制陶瓷。

刚出炉的陶瓷边缘并不规整,组合在一起会出现不规则分缝,于是增加了一道切割工艺,平整陶瓷边缘。陶瓷颜色多样,王澍团队专门制作了一份安装导则,方便工人师傅参照安装。一个项目施工过程参与方较多,过程难以把控,如王澍所说半天不来工地可能就会出问题,这种写给工匠们看的装配导则便很有意义。从现场效果来看,立面颜色下深上浅,犹如音乐播放器的音浪一般在立面上演奏了一出交响乐。

- 青铜

文润阁使用了非常多青铜材料,但肉眼能发现的并不多。使用面积最大的是主书房屋顶,屋面瓦片全部采用青铜,古朴的铜色和江南小青瓦的颜色无二。青瓷门扇的门框、固定青瓷的横向杆件、连廊上的花窗门都由青铜制成。根据王澍说法,铜是一种自然、有机的材料,它会随着时间的推移呈现出不同的状态,并且它十分环保,淘汰下来的青铜可回到熔炉再次加工,材料本身并不会折损。

- 砖

有青瓷和清水混凝土珠玉在前,很少有人注意注意到砖墙在文润阁占有非常大比例。北部藏书区与连廊的墙面上,王澍大量使用了一种砖砌母题。横向工字砌筑两皮砖,上部再砌六皮两角相对的斜线砖块,往上再工字砌两皮砖,如此往复形成立面母题。横向工字砌的两皮砖内嵌钢板,竖向六皮砖垂直方向穿有两条不锈钢钢丝,保障了立面结构的稳定性。这种做法在建筑的北立面大面积使用,与江南砖砌花窗的做法具有共性,属于地域性符号再创作。

- 玻璃

除了立面的采光玻璃外,文润阁木构建筑屋顶边缘使用了大量玻璃,木架构上伸出玻璃龙骨固定玻璃。猜测这种做法是避免裸露在外的木构件被风雨侵蚀,是一种新潮且具有实用性的做法。

4

不足之处

- 设计前期验证不足

如前面所说,由于生土效果不佳,出现了两种纹路的生土墙面,甚至一面生土墙混合了两种做法,单块墙面的完整性被破坏。显然是前期试验工作不充分,但瑕不掩瑜。

- 参观流线混乱

虽然王澍的设计本意是场馆内不设置明确的参观流线,允许人在园子里自由走动,但根据它对南入口“掩映之美”的介绍,南入口应当是整个版本馆参观的起点,门厅对面刻着“文润阁”三个大字的石壁也印证了这个观点。

但现实是文润阁作为藏书建筑,安保严格,面积不大的南入口显然承载不了游客集散、安检的要求,目前游客进出都是从西入口进出,那种原先设计“藏”的意境以及沿着蜿蜒小路行进豁然开朗的意向都被破坏了,游客不得不从反方向倒叙参观建筑。相比材料设计验证不足这一问题,笔者认为这个问题更为致命,希望后面能通过改变运营方式还原建筑参观的叙事流线。

后记

抛开王澍和陆文宇的个人色彩,文润阁是数千参建人员三年心血之作,各种细节无不体现劳动人民的匠心及中华文化的底蕴。除了典藏在其中的书籍,希望建筑本身和它传达出来这个时代的精神也能传世千年。

它不仅仅是在致敬传统,它也在开创未来。

一条评论

狂野小麦可

我是2022年8月底去的,试运行阶段,差点中暑。总得来说确实瑕不掩瑜。